コラム・豆知識

本日も消防設備点検で京都市内を駆け回っております(^_^;) 2024.08.26

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^^)

8月も最後の週となりました

本日も消防設備点検で京都市北区と京都市左京区へ行ってきました(^^)/

後半は台風が来そうで怖いですね・・・(゚Д゚)

台風と言えば、あまりメンテナンスができていない火災感知器は台風の気圧変化で誤発報することがあります (゚Д゚)

あらかじめ、音響停止方法の確認なども台風の事前の備えに加えておいて下さい・・・ (^_^;)

できれば火災感知器も定期的に新品と交換がベストです!!

消防署の査察を受けました( ゚Д゚) 2024.07.17

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^^)/

実は弊社では会社の別部門で飲食業も営んでおりますΣ( ゚Д゚)

先日、そちらの店舗へ消防署の人が来て査察がありました!!

消防の人はいつでも前置きなく、断りなく、査察をすることができる権限を法律により与えられています!!

おそるべし国家権力・・・

消防の人:消火器も避難器具も大丈夫ですね~

( ゚Д゚):そうでしょうそうでしょう

消防の人:火災感知器もついていますね~

( ゚Д゚):そうでしょうそうでしょう

消防の人:あ、でもこの部分をビニールで囲うなら、ここにも火災感知器が必要ですね!!

( ゚Д゚):え~感知器いりますか?

消防の人:設置してください!!

( ゚Д゚):ここの建物って感知器そのものが任意設置でつけているのに、増設しないといけないんですか?

消防の人:あー・・・・

任意設置とは、法令上の義務がないけど、使用者などの意思により設置していることです(^_^;)

消防署の人が言うと「ふんふん、そんなもんなんだろうな」とついつい鵜呑みにしてしまいがちですが、必ずしも正しいとは限りません Σ( ゚Д゚)!!

感知器1個の増設でも、商品・配線工事・取付工料・消防署への申請費など、いろいろと必要になり1万や2万で済む話ではありません!!

どうすればいいか迷ったときや、査察結果書を受け取ったときは、お気軽に京都消防点検サービスへご連絡ください(^^)/

そもそも消防用設備点検とは・・・ 2024.04.02

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^^)/

今日は消防設備点検についてQ&Aでご説明したいと思います(^_^)

Q.消防用設備の点検はしないといけないのか?

法令に基づき設置されている消防用設備は、火災が発生した際に確実に作動するよう、定期点検と消防署への報告が義務づけられています。

点検や報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰金や拘留に処せられる場合もあります。

Q.誰が点検の責任を負っているのでしょうか?

建物の管理権原者です。

管理権原者とは「所有者・管理者・占有者」で、設備の設置や管理に権原を有している者となります。

法人の場合、基本的には代表取締役になります(店長さんとかに丸投げは、ほとんど認められません)

火災が発生した場合、点検や維持・管理が杜撰だったり避難訓練を怠ったりしていると、管理権原者や防火管理者が刑事裁判で有罪となる場合もあります Σ( ゚Д゚)!!

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50120

https://note.com/shizulca/n/nba43d3b2b622

防火管理者ではあるが設備の改修等に関して決裁権がない場合は、上長さんへ現状の報告や改修の決裁を依頼しているかなども重要なポイントとなります。

Q.点検の周期は?

6ヵ月に1回ですが、これは間違えている方が多いです(^_^;)

なぜなら消防署への報告は、特定防火対象物の場合1年に1回、非特定防火対象物の場合は3年に1回だからです。

この報告が必要な周期で点検が必要と思っている方によく出会いますが、点検自体は6ヵ月に1回必要となります(^_^;)

ちなみに特定防火対象物は、イメージとしては不特定の人が出入りする建物や、自力避難が困難な人がいる建物です。

マンションなどは共同住宅で特定の人が使う建物なので非特定防火対象物(点検は6ヵ月に1回・報告は3年に1回)ですが、1階に飲食店や店舗が入っている場合、建物全体としては特定防火対象物になるケースがほとんどです(@_@)

京都消防点検サービスではお客様がご希望の場合、点検や消防署への報告が必要な時期にご案内をさせて頂くことも可能です(^_^)

【京都市で消防用設備点検・防火対象物の点検は、京都消防点検サービスへお任せ下さい】

京都市内で消防設備の点検は、地域に拠点がある京都消防点検サービスへ!!(^^)/

日常的に京都市内の各消防署と打合せをしておりますので、安心してお任せ下さい(^_^)

京都市東山区の複合ビルで消防用設備点検と防火対象物点検をさせて頂きました(^^)/ 2023.12.12

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^^)

昨日は京都市東山区祇園にある複合ビルで消防用設備点検(自動火災報知設備・誘導灯・消火器・避難器具・非常警報設備)と防火対象物点検をさせて頂きました(^^)/

京都消防点検サービスという名前なので消防用設備点検はメインの仕事なのですが、なんと防火対象物点検もできるんです!!

防火対象物点検資格の取得には、消防設備士や建築設備士など一定の資格を取得した上で、さらに実務経験年数が求められるので、思いついたからすぐに取得できるという資格ではないんですが、京都消防点検サービスにはちゃんと有資格者がおります(^^)

そもそも防火対象物点検とは・・・(゚Д゚)

消防用設備点検は消火設備や警報設備といったハード(設備)面の点検なんですが、防火対象物点検は防火管理が適切にできているかといったソフト(運用)面の点検になります。

消防設備に問題がなくても、使い方や場所がわかってなかったら、火事を目の前にして何もできないんじゃないですか?

そのための訓練をやっていますか?

いざ火事が起きたときに何をすれば良いか瞬時に判断・分担できますか?

責任者や責任を持たなければならない場所は明確ですか?

火事が起きないように日々点検をしていますか?

こういったことを確認していきます(^^)

京都市下京区にあるホテルの消防設備点検をさせて頂きました(^^)/ 2023.11.10

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

先日は、京都市下京区西七条にあるホテルさんの消防用設備(自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・消火器・火災通報装置)の総合点検をさせて頂きました(^^)/

自動火災報知設備OK!!

火災通報装置の逆信もOK!!

誘導灯もOK!!

避難器具もOK!!

消火器も使用期限が2029年までで、製造年が2019年の蓄圧式なので来年まではOK・・・ん(´д`)?

使用期限が2029年までなのに、来年2024年まではOK? となりますよね(^^;)

一般的に消火器本体には使用期限・有効期限という形で、製造から10年までを期限と記載してあります

たぶん消防設備士とかでないと知らなくて普通なんですが、この期限10年は製造から5年経過以降順番に必要になる、消火器内部の点検や清掃をやっている場合に限り「この容器は10年」が使用期限の目安になりますよ・・・というややこしいルールなんです(´д`)

でも、さらに10年以降も使える技があります!!

それは、消火器の内部点検と清掃はもちろんした上で、消火器の容器に水圧を加える検査(加圧試験)をする方法です!!

水圧を加えて大丈夫であれば、その後乾かして、薬剤を入れ直して、加圧して、元の場所へ搬入すればOK!!

って誰がそんな手間と費用がかかることやりまんねんな・・・(´д`)

内部点検・加圧試験ともに、時間かかる=費用がかさむので実際にはやらずに、製造から5年経過で新品の消火器と交換するのが一般的になっています

なお消火器の再資源化率は91.9%と、本体・薬剤を含めてその大半がゴミではなくリサイクルされますので、お気持ちを軽くされて、お引き渡し下さい

弊社で正規の方法にて間違いなくリサイクル処分させて頂いております(^_^)

京都市中京区にあるペットショップさんへ消防設備の点検に行ってきました(^^)/ 2023.10.27

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

先日は京都市中京区にあるペットショップさんの消防設備点検に行ってきました(^^)/

ペットショップは防火対象物の分類では4項(小売店など)に当たるため、点検は6ヵ月に1回必要で、消防署への点検結果報告書の提出は1年に1回必要となる、特定防火対象物に該当します。

そんなに床面積は広くないのに自動火災報知設備が設置されてるんだな~と見ていると、なんと地下室がありましたΣ( ゚Д゚)!!

そして地下室への階段は1ヶ所のみです!!

こ、これは、特定一階段等防火対象物じゃないですか!!

特定一階段等防火対象物とは、特定防火対象物になる用途が地下または3階以上のフロアにあり、屋内階段が1ヶ所しかない防火対象物を指します

自動火災報知設備の原則的な設置基準は特定防火対象物で延面積300㎡以上、非特定防火対象物は500㎡以上なんですが、今回のような例外規定がいっぱいあって、ややこしいことこの上なしです(@_@)

新しく店舗などをオープンされる場合は、用途と面積・階数によって必要な消防用設備ががらっとかわります(=費用が随分変わる)ので、ご留意下さい(^_^)

自動火災報知設備の誤発報原因② 2023.09.06

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^^)/

今回は先日に続き自動火災報知設備の誤発報原因につてご説明できればと思います

自動火災報知設備の誤発報原因②は「大気圧の変化など気象状況」によるものです

台風による著しい気圧低下やその後の気圧上昇などですね(^_^;)

これは先日ご説明した、差動式熱感知器のしくみによるのですが、急激な大気圧の変化が発生すると、差動式熱感知器のドーム内と外気に気圧差が発生します

それにより感知器内のスイッチが押し上げられ通電することにより、火災感知と同じ状態となります

もっとも多少の気圧変化で誤発報することは通常考えにくいので、このような誤発報が続く場合は、感知器の劣化や汚損(ドームから気圧を逃がす穴が埃や油でせまくなっている)が進んでいる可能性が高いと思います

夜間や来客時の誤発報はいろいろ大変ですので、定期点検でしっかりとメンテナンスしていくことが大切となります(^_^)

自動火災報知設備の誤発報原因① 2023.08.28

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^^)/

今日は先日の予告どおり、自動火災報知設備の誤発報原因①について説明できればと思います

よくある誤発報原因のトップは感知器の経年劣化です・・・あくまでも個人のイメージです(^_^;)

経年劣化、、、これが一番多いと思います

よく使われている感知器に「差動式スポット型感知器」と「光電式スポット型感知器」というものがあります

「差動式スポット型感知器」

差で動く・・・なんのこっちゃと思いますが、火災が発生した際の熱による空気の膨張を感知し、その気圧差で発報する仕組みの感知器です

写真の矢印の部分に熱が加わると、ドーム内の空気が膨張しスイッチを押し上げるような仕組みです

ただし完全に密閉空間だと、日常の気温上昇でも中の空気が膨張して発報してしまうので、緩やかな坊町の場合は気圧を逃がすための穴が設けられています

この穴が年数の経過とともに詰まっていき、圧力が逃げることができなくなると、日常の気温上昇でも発報してしまうことがあります (´д`)

「光電式スポット型感知器」

こちらは煙を感知するる火災感知器です

写真の横穴から煙が入ることにより、中の暗室内に照射されている光の透過性低下を感知して発報するしくみとなります

こちらは劣化と言うよりも、周囲に埃やチリがたまっていると、発報しやすいと経験的には感じています(。・ω・。)

そもそも煙感知器は、埃や水蒸気が滞留する場所には設置しない方が良いのと、周囲の清掃をこまめにすることで、ある程度誤発報の確率は下げることができると思います。

どちらの感知器も、法令に定められた6ヵ月に1回の法定定期点検により、劣化具合を見ることができる場合も多いので、定期点検が基本となります(^^)

夜中や店舗の営業中に誤発報して消防車が来て・・・てなことになる前に、点検で不具合を事前に発見しましょう(^^)/

写真提供:京都市中京区「京町家クレープリー MONO MONO CAFE」さん

https://monomonocafe.wixsite.com/website

京都市東山区橋本町にあるビルの非火災報対応に行きました(^^)/ 2023.08.26

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

先日は京都市東山区橋本町にあるビルで起きた、非火災報の対応に駆けつけました(^^)/

非火災報とは火事ではないの自動火災報知設備が反応して発報してしまうことで、非常ベルなどの音響装置が鳴り続けるためビル内もご近所さんもびっくりの自体です!!( ゚Д゚)

そもそも自動火災報知設備は火事が発生した際に感知して知らせる機械ですので、感知しないよりは間違いでも感知した方が良いようにできています

『いざというときにベルが鳴らないよりは、鳴ってびっくりしたけどなにもなくて良かったね(^_^)』

という考え方です

そのため火事でなくても鳴ってしまうことは時々あります・・・

非火災報の主な原因はこのあたりです↓↓↓

①経年劣化

②大気圧の変化など気象状況

③雨・水漏れ

④ねずみ

⑤ぶつけた

⑥不良工事

数日にわたって、それぞれの原因と対策などお伝えして行ければと思います(^^)/

【京都市東山区で消防用設備や防火設備の点検は、京都消防点検サービスへお任せ下さい】

京都市東山区で消防設備の点検は、すぐ近くに拠点がある京都消防点検サービスへ!!(^^)/

日常的に京都市内の各消防署と打合せを行っておりますので、安心してお任せ下さい(^_^)

防火対象物点検資格者講習を受講してきました(^^)/ 2023.06.10

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

日本各地が梅雨入りしておりジメジメしていますね、、、

この時期は快適ではないですが、火災は発生しにくいといういい点もありますね (^^;)

消防設備の仕事をしていると、こんなふうに防災のことで頭がいっぱいになります (^_^;)

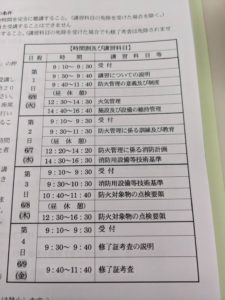

先週は弊社のスタッフが4日間の防火対象物点検資格者講習に参加してきました

講習3日間、修了考査半日という、なかなかガッツリやってくれる講習です

本人が言うには、修了考査も問題なさそうとのことですので、防火対象物点検ができるスタッフが1名増えそうです\(^O^)/

ざっくり言いますと、防火対象物点検は建物の防火管理の運営がただしく行われているかの点検です

「いい設備がついていても、使い方が分からなければ意味がないでしょ・・・」

「火事を建物の関係者が発見しても、通報もせずに逃げたら、残された人は危ないでしょ・・・」

「耐火構造の建物でも、逃げ道に可燃物を山盛りしていたら、逃げられないでしょ・・・」

などなど、過去の火災を教訓とした消防庁さんの考え方に基づいて、訓練の実施や、設備、避難通路の管理状況、火気の管理状況などを点検していきます。

火事は出さないのが一番ですが、出す出さないも、出たときに大惨事になるかどうかも、日頃の防災意識が原点です。

防火対象物点検資格者は、点検で欠点あばく立場ではなく、みなさんと一緒に防災レベルの向上を目指すパートナーです(^_^)